Zu den Ursprüngen des Lokalismus: Ein Erbe aus Hawaii und der kalifornischen Gegenkultur

Der Lokalismus hat seine Wurzeln in den 1960er Jahren, als das Surfen an den kalifornischen und hawaiianischen Stränden boomte. Auf Hawaii, der historischen Wiege des Surfens, vermischt sich diese Form der kulturellen Aneignung mit einem starken Identitätsanspruch. Für die hawaiianischen Surfer ist das Surfen nicht einfach nur ein Sport, sondern ein spiritueller Ausdruck, der in der Geschichte des indigenen Volkes verwurzelt ist.

Angesichts der zunehmenden Ankunft weißer amerikanischer Surfer, die oft als respektlos gegenüber den örtlichen Gepflogenheiten wahrgenommen werden, entstehen Gruppen wie die "Da Hui", die ein Vorrecht auf bestimmte Spots beanspruchen. In Kalifornien nimmt das Phänomen eine andere Wendung, die stärker in der Logik des Territoriums und der Erhaltung der Qualität der Wellen verwurzelt ist.

Eine kodifizierte und defensive Kultur

Der Localismus hat sich dann auf viele Spots rund um den Globus ausgebreitet, von den Stränden von Biarritz bis zu denen in Australien oder Südamerika. In jedem Fall stützt er sich auf implizite Codes: Vorrang für Einheimische, Einhaltung der Ruderregeln, implizite Hierarchie bei der Aufnahme von Wellen. Die Nichtbeachtung dieser Codes setzt die "Surftouristen" manchmal gewalttätigen Reaktionen aus: Einschüchterung, Sabotage von Ausrüstung oder sogar körperliche Auseinandersetzungen.

Diese Verhaltensweisen sollen von einer Überfüllung der Spots abschrecken, die bestehende Ordnung aufrechterhalten und den Zugang zu einer begrenzten natürlichen Ressource - den Wellen - schützen.

Ambivalente Folgen für die Surfkultur

Einerseits hat der Lokalismus dazu beigetragen, eine Form der Gemeinschaftskultur im Surfsport zu bewahren, indem er angesichts der Globalisierung eine territoriale und soziale Dimension bekräftigt hat. Er spielt auch eine Rolle bei der Vermittlung von Werten, insbesondere dem Respekt vor dem Meer, den ungeschriebenen Regeln des Miteinanders und der auf Erfahrung basierenden Hierarchie.

Aber er hat auch Ausgrenzungslogiken eingeführt, die manchmal von Sexismus, Rassismus oder dem "Unter-sich-Sein" geprägt sind. In einem Universum, das sich als frei und offen versteht, kann der Lokalismus schnell in eine Form symbolischer oder realer Gewalt abgleiten und den Zugang zur Praxis für Neo-Surfer oder gelegentliche Besucher behindern.

Auf dem Weg zu einer Neuzusammensetzung des Lokalismus?

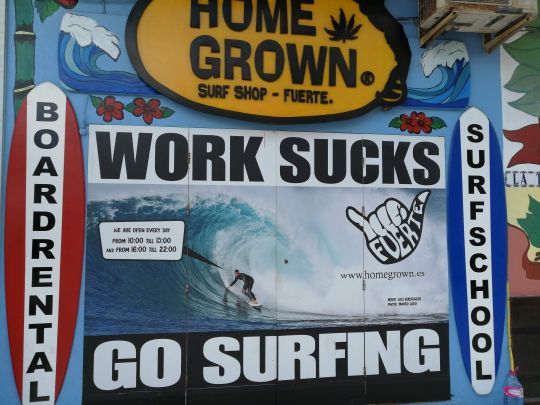

In Zeiten von sozialen Netzwerken, Kameras an den Stränden und der Massifizierung des Surfens, insbesondere durch die Aufnahme in die Olympischen Spiele, verändert sich der Lokalismus. Während er an einigen symbolträchtigen, stark frequentierten Spots (Pipeline, Uluwatu, Hossegor...) fortbesteht, nimmt er andernorts ab und wird durch Formen der Gemeinschaftspädagogik ersetzt, die über Surfschulen oder lokale Initiativen zur Sensibilisierung der Surfer für die Herausforderungen des gegenseitigen Respekts vermittelt werden.

Einige lokale Surfer nutzen nun ihren Status, um die Praktiken zu regulieren, anstatt sie abzulehnen, indem sie klare Regeln oder Zeitfenster einführen. Diese Form des regulierten Lokalismus scheint ein Weg zu einer friedlicheren Entwicklung zu sein, die Tradition und Offenheit miteinander in Einklang bringt.

Der Lokalismus im Surfsport spiegelt die Spannungen zwischen kultureller Aneignung, Umweltschutz und Demokratisierung einer Sportart wider. Er ist das Erbe von Identitäts- oder sozialen Kämpfen und wirft tiefgründige Fragen über den Platz jedes Einzelnen am Wasser, den Umgang mit gemeinsamen Ressourcen und die Modelle der Weitergabe in einer Disziplin auf, die immer auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen individueller Freiheit und kollektivem Leben ist.

/

/