Jean-François Diné war der erste Segler, der in den 1980er Jahren mit einem selbstgebauten 10-Meter-Segelboot die Flüsse Orinoco und Amazonas in Südamerika miteinander verband. Auf seiner beeindruckenden Reise durchquerte er mit seinem Segelboot eine Reihe von Stromschnellen, durchquerte das Gebiet der Yanomami-Indianer am Rande des Orinoco und verirrte sich im Labyrinth der Sandbänke des Rio Negro, einem Nebenfluss des Amazonas. Er erzählt uns von dieser ebenso gefährlichen wie aufregenden Erfahrung.

Warum haben Sie sich für die Flussschifffahrt entschieden und welche besonderen Eigenschaften Ihres Segelbootes haben Ihrer Meinung nach die Verbindung der Flüsse Orinoco und Amazonas erleichtert?

Eigentlich war es anfangs gar nicht geplant, in den Amazonas zu reisen. Ich hatte die Leinen losgemacht, um die Welt zu umrunden, nicht um Flüsse hinaufzufahren. Ich hatte alles dafür vorbereitet, ich hatte mir alle Karten der Kanäle Patagoniens, der Pazifikinseln, des Indischen Ozeans usw. besorgt. Aber meine Frau, also meine Ex, mochte das Meer nicht. Ich dachte, sie würde sich daran gewöhnen, aber nein, sie hat sich nie daran gewöhnt. Da ich wirklich keine Lust hatte, dieses Projekt aufzugeben, das ein alter Kindheitstraum war und für das ich immerhin fünf Jahre meines Lebens aufgewendet hatte, um das Boot zu bekommen, dachte ich mir, dass die Lösung darin bestünde, die Flüsse hinaufzufahren. Wir waren auf der Seine, der Saône und der Rhône ins Mittelmeer hinabgestiegen, und das hatte sie nicht abgeschreckt. Auf Flüssen bewegt sich nichts, das Land ist auf beiden Seiten, man ankert abends, morgens hat man gut geschlafen, und das war ihr sehr recht. Wir begannen also in Westafrika mit den Flüssen Gambia, Saloum und Casamance und hielten in den Dörfern an? Alles war in Ordnung. Das Problem war, dass sie ein totales Veto gegen die Kanäle in Patagonien einlegte. Und ich hatte wirklich keine Lust, mich in einem Hafen der Antillen wiederzufinden, nachdem ich von einer Reise ans andere Ende der Welt geträumt hatte... Nach einem längeren Zwischenstopp in Französisch-Guayana, um die Bordkasse aufzufüllen, hielten wir also am Maroni-Fluss im Galibi-Dorf Terre Rouge an. Die Ureinwohner Amerikas sind wirklich liebenswerte Menschen. Sie akzeptieren uns so, wie wir sind, und urteilen nie über uns. Dieser Zwischenstopp dauerte mehrere Monate. Dann fuhren wir wieder nach Norden, mit der Idee, den Karneval in Venezuela zu verbringen. Wir landeten in einer kleinen Bucht unweit des Hafens von Guiria im Golf von Paria. Damals gab es nur den Sextanten, um sich zu orientieren... Daraufhin freundeten wir uns mit einem alten Fischer an, der uns in sein Haus einlud. Eine große, dekorative Karte von Venezuela zierte seine Wand. Auf dieser Karte war ein seltsames Detail zu sehen: ein kleiner blauer Strich zwischen dem Fluss Orinoco und dem Rio Negro, einem Nebenfluss des Amazonas. Der Sünder erklärte, dass es sich dabei um einen Kanal handelte, der die beiden Flüsse miteinander verband, konnte aber keine genaueren Angaben machen. In diesem Moment entstand die Idee zu dieser Reise...

Zwei Wochen lang versuchte ich, bei den verschiedenen Behörden Informationen zu sammeln. Aber es war alles völlig unklar. Niemand konnte mir irgendwelche brauchbaren Informationen geben, außer dass es dort eine absolut wunderbare Region gibt, die von Menschen bewohnt wird, wie es sie sonst nirgends gibt, eine Art irdisches Paradies sozusagen, und dass diese Region das Orinoco-Amazon-Becken genannt wird... Mit diesem einzigen Hinweis stürzten wir uns in das Abenteuer... Ich dachte, ich würde auf dem Weg nach oben Karten finden, aber je weiter wir nach oben kamen, desto weniger fanden wir. Tatsächlich gab es schlichtweg keine.

Können Sie uns erklären, welche Schleppstrategie Sie angewandt haben, um den Wasserfällen in Puerto Acucio auszuweichen, und wie sich dies auf Ihr Vorankommen ausgewirkt hat?

Es gab nicht viele Lösungen. Wir mussten einen Anhänger finden, der stark genug war, ihn tief genug absenken, das Boot darauf legen, ihn mit zwei Traktoren aus dem Wasser ziehen und das Boot auf die andere Seite der Stromschnellen bringen. Das waren zwei Tage voller Stress. Die Räder des Anhängers versanken im Sand, wir fanden einen zweiten Traktor, um ihn auf die Rampe zu bringen, aber das Zugseil war verrostet und franste an einigen Stellen aus. Ich musste nach Holzklötzen suchen, damit ich sie unter die Räder des Anhängers legen konnte, während er nach oben fuhr, für den Fall, dass es reißen würde.

Die Durchquerung von Puerto Ayacuche war äußerst mühsam. Die Hauptstraße war von alten Bäumen gesäumt, deren Äste wie ein Gewölbe über der Straße lagen, und wir mussten alle Äste, die sich nicht beugen wollten, abschneiden. Dann mussten wir unter Hunderten von Stromkabeln hindurchgehen, indem wir sie einzeln mit einem Holzhaken hochhoben. Einer von ihnen wurde trotzdem herausgerissen... Die Piste durch den Wald war von zahlreichen Löchern zerbeult und der Fahrer fuhr viel zu schnell. Eines dieser Löcher war riesig und hätte den Anhänger mit dem Boot fast zum Umkippen gebracht... An einer Stelle ließ einer der Nationalgardisten, die uns begleiteten, eine Salve in den Wald abfeuern...

Das Aussetzen des Schiffes verlief ohne große Probleme. Der Mast wurde mithilfe eines dicken Astes von einem Baum, der über den Fluss ragte, aufgerichtet.

Wir verbrachten die Nacht unter diesem Baum. Am nächsten Morgen fanden wir eine schlafende Schlange, die zusammengerollt auf dem Bootsdeck unter der Überlebenshilfe lag, die ich wegen des Mastes hatte verschieben müssen. Eine sehr gefährliche Spezies, die ein Indianer mit einem Ruder töten musste...

Wie war die Begegnung mit den Yanomami-Indianern und die Entdeckung dieser abgelegenen Region des Amazonas?

Tatsächlich lag das Dorf, in dem wir Halt machten, am Rio Siapa, einem Fluss, der in den Süden des berühmten natürlichen Kanals mündet, der den Orinoco und den Rio Negro miteinander verbindet. Wenn das Wasser hoch steht, kann man in diesem Wald fast überall hingelangen. Überall ist es tief; es ist wirklich unglaublich.

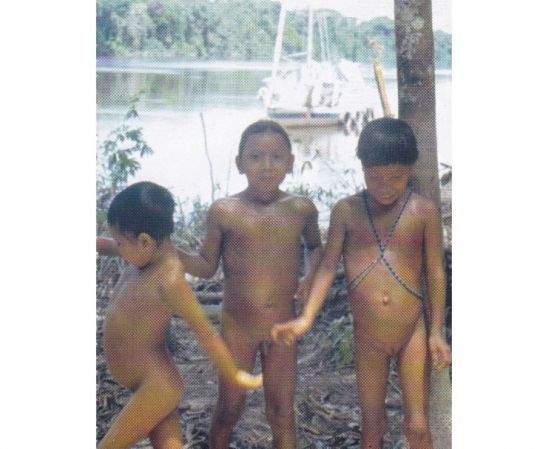

Die Yanomamis hatten natürlich noch nie ein Segelboot gesehen. Sie wussten nicht einmal, was ein Ozean ist ...

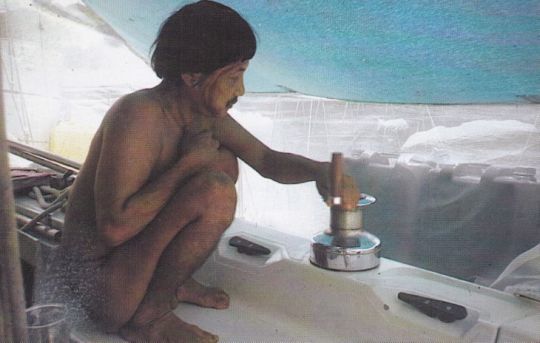

Sie haben keinen Fernseher oder etwas, das sie mit der Welt, wie sie damals existierte, verbindet. Eigentlich haben sie nichts, oder fast nichts. Eine Hängematte, Pfeil und Bogen, ein paar Kochutensilien, eine Kalebasse, das ist alles.

Die meiste Zeit sind sie nackt. Aber offensichtlich fehlt es ihnen an nichts. Eines ist absolut unbestreitbar: Sie sind glücklich! Sie sind sogar noch glücklicher als wir, weil sie immer im Hier und Jetzt leben. Sie planen nicht ständig in die Zukunft, sie nehmen nicht vorweg, wie wir es in unseren westlichen Gesellschaften tun. Wenn sie eine Frucht essen, sind sie glücklich, diese Frucht zu essen, und das war's dann auch schon. Wirklich, sie sind glücklicher als wir.

Die Besonderheit, die mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass sie uns nicht willkommen heißen, sondern uns direkt integrieren. Es ist eine wirklich sehr besondere Kultur, denn man hat fast das Gefühl, sofort Teil des Stammes zu sein... Das ist wirklich sehr angenehm.

Es gibt viele Berichte von Menschen, die mit den Ureinwohnern Amerikas gelebt haben, daher akzeptieren sie uns ohne Probleme, wenn wir bei ihnen ankommen. Man kommt an, baut sein Carbet und lebt mit ihnen. Es ist nicht komplizierter als das. Es wäre möglich gewesen, sehr lange zu bleiben, wenn wir das gewollt hätten. Sie haben uns gefragt, warum wir uns nicht einfach ein Carbet bauen, wie sie es haben.

Wir konnten alles miterleben, was vor sich ging. Wir konnten alles erfahren, was uns interessierte. Wir haben mit ihnen gegessen, unter ihren Carbets; sie kamen auf das Boot. Jedes Mal schmückten sich Frauen und Männer mit wunderschönen Malereien, das war wirklich toll.

Zwei von ihnen sprachen ein wenig Spanisch, sodass wir eine Art Yanomami-Französisch-Lexikon erstellen konnten, das zwar sehr kurz war (Trinken, Essen, Schlafen), aber es uns ermöglichte, sie zu verstehen und uns verständlich zu machen. Das ging oft mit Gesten und sogar kleinen Zeichnungen einher, aber wir konnten wirklich mit ihnen kommunizieren und viele Dinge verstehen.

Das sind Regionen, die für Touristen verboten sind. Zumindest wenn man dort gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es derzeit aussieht. Ich hoffe, dass es immer noch so ist, denn diese unglaublichen Kulturen müssen wirklich bewahrt werden... Wir haben es trotzdem geschafft, die Genehmigungen zu bekommen. Man hatte uns jedoch ausdrücklich davor gewarnt, dass, egal was passieren würde, niemand eingreifen könnte. Man hatte uns das Grab eines Missionars gezeigt, "der kein Glück hatte", und uns gesagt, dass sie tun könnten, was sie wollten, weil sie hier zu Hause seien.

Wir blieben fast zwei Monate, in denen der Wasserspiegel deutlich gesunken war. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keine Ahnung, wie es ist, auf dem oberen Rio Negro zu segeln, also mussten wir uns auf den Weg machen, da wir sonst vielleicht bis zum nächsten Jahr, wenn das Wasser wieder steigt, festsitzen würden. Also verabschiedeten wir uns von dem Dorf, holten den Anker ein und fuhren zum Rio Negro.

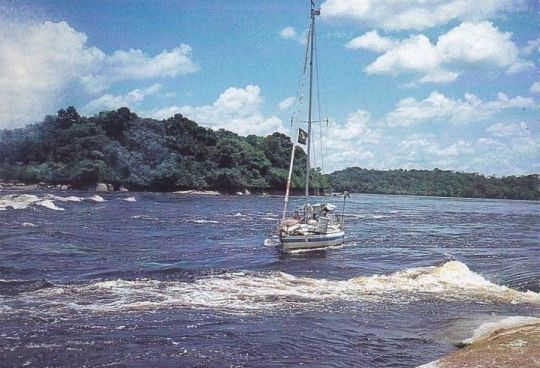

Wie sind Sie die Stromschnellen vor Erreichen von Santa Isabel angegangen, insbesondere angesichts der Herausforderungen der starken Strömungen und der Höhenunterschiede auf dem Fluss?

Es war sehr kompliziert. Niemand war je mit einem solchen Boot dort durchgefahren, man wusste nicht einmal, ob es überhaupt möglich war, aber man musste trotzdem gehen, weil das Wasser immer weiter sank. Es war nicht einmal sicher, ob das Wasser im nächsten Jahr wieder so weit ansteigen würde, dass wir auf der anderen Seite zurückkehren konnten. Während wir zum Amazonas hinunterfuhren, wurden die Stromschnellen immer zahlreicher und stärker. Der Wasserstand ist bereits zu niedrig. An manchen Stellen erscheint uns der Fluss wie durch eine steinige Barriere versperrt.

Wir müssen trotzdem weitergehen, bis wir den Pass entdecken, denn es gibt immer einen Pass, auch wenn er nicht leicht zu finden ist. Das sind die stressigsten Momente. An manchen Stellen beschleunigt sich das Wasser. Unter dem Rumpf bilden sich riesige Strudel.

Untergetauchte Riffe sorgen für große Turbulenzen in der Strömung. Es ist, als ob man in einem riesigen, brodelnden Topf segeln würde.

Wie weit wird uns das führen? Wir wissen es nicht, denn die einzige Karte, die wir besitzen, ist die von Brasilien auf unserem kleinen Larousse illustré - ein winziger blauer Strich von drei Zentimetern, der die tausend Kilometer des Rio Negro darstellt. Wir entdecken diesen Fluss, während wir uns vorwärts bewegen. Auch der Rückwärtsgang fehlt. Das Wendegetriebe war vor einigen Monaten ausgefallen. Da unsere Mittel recht begrenzt sind, konnte das defekte Teil nicht ersetzt werden. Das führt dazu, dass man sich bei jeder Beschleunigung des Wassers und bei der Durchfahrt von Stromschnellen wie von einem Katapult katapultiert fühlt und nichts tun kann, außer zu versuchen, das Ruder in die Richtung zu halten, die einem am besten erscheint.

Der Höhepunkt dieser Höllennavigation wird in San Gabriel erreicht. Ein Höhenunterschied von drei Metern auf einer Strecke von fünfzig Metern scheint dieser sinnlosen Reise ein Ende setzen zu wollen. Niemals werden wir hier durchkommen, denken wir. Das müssen wir aber, denn es gibt kein Zurück mehr. Glücklicherweise finden wir einen Indianer, der uns versichert, einen Weg zu kennen. Er hatte sie bereits mit seinem Kanu geübt. Ich bat ihn, das Steuer zu übernehmen. Nachdem wir uns ein gutes Dutzend Mal auf diese katholische Art und Weise unterschrieben hatten, ging es los... Es war ein Moment unglaublichen Stresses. Aber das Boot kam vorbei.

Einer der Eindrücke, die mir bis ans Ende meiner Tage in Erinnerung bleiben werden, ist der, der jeden Morgen mein Innerstes belebte, wenn ich den Anker lichten musste, um weiterzumachen. Es war, als würde sich in meinen Eingeweiden ein Klumpen bilden... Wird das Boot am Ende des Tages noch über Wasser sein? Am Morgen war die Navigation immer noch sehr schwierig, da der Rio Negro nach Südosten hin abfällt. Die Sonne spiegelte sich auf dem Wasser und blendete uns. Wir mussten ganz langsam fahren. Der Motor lief immer fast im Leerlauf. Wir kamen nur sehr langsam voran. Wenn ich dann nach einem Tag im Slalom durch die Felsen vor Anker ging, fühlte ich mich erleichtert und hatte das Gefühl, das Ziel erreicht zu haben. Das Boot schwamm immer noch, es hatte trotz der Schwierigkeiten keine Probleme gegeben. Ich glaube, dieses Gefühl ist das, was Soldaten nach einem Tag im Kampf empfinden müssen. Man ist immer noch da und hat jetzt die ganze Nacht, in der nichts passieren kann. Man sieht die Dinge ganz anders, wenn man so etwas erlebt.

Was waren die größten Schwierigkeiten auf dem Rio Negro in Bezug auf die Sandbänke, und welche Lösungen fanden Sie, um das häufige Auflaufen Ihres Segelbootes zu überwinden?

Es war sehr kompliziert. Sobald man die Stromschnellen hinter sich gelassen hat, hat man das Gefühl, dass die größten Schwierigkeiten endlich vorbei sind. Die Felsen verschwinden tatsächlich, es gibt keine Stromschnellen und keine Klippen mehr, die direkt am Wasser liegen.

Der Fluss wird breiter und nach und nach tauchen Inseln auf, Dutzende, dann Hunderte von Inseln, die mit üppiger Vegetation bedeckt sind. An manchen Stellen erreicht der Fluss eine Breite von über 15 km.

Dann taucht eine weitere Schwierigkeit auf, etwas, das noch stressiger und unerhörter ist als die Stromschnellen: die Sandbänke...

Was der Fluss an Breite gewinnt, verliert er an Tiefe. So entsteht ein wahres Labyrinth, eine Art Kreislauf, in den man sehr leicht hineinkommt, aus dem es aber unmöglich scheint, wieder herauszukommen. An manchen Stellen fühlt man sich wie von der Untiefe umzingelt. Die Sandbänke sind überall, an Backbord, an Steuerbord und sogar dahinter, bis zu einem Punkt, an dem man sich fragt, wie man überhaupt hierher gekommen ist. Es ist eine wahre Tortur, die wir durchleben. Wir laufen dutzende Male auf Grund, was mich dazu zwingt, das Boot auf einen Anker zu entwinden, den ich mit dem Beiboot auslege, da der Rückwärtsgang immer noch nicht funktioniert.

Irgendwann kommt der Punkt, an dem wir uns damit abfinden, auf einen möglichen Durchreisenden zu warten. Jemand, der uns als Führer dienen könnte, auch wenn das bedeutet, dass wir einen Teil unserer wertvollen Dollar ausgeben müssen. So kam es, dass wir über acht Tage lang in der Nähe einer kleinen Insel ausharrten, acht Tage lang, ohne eine Menschenseele zu sehen. Dann entwickelten wir eine Technik, die uns weiterbringen sollte. Ich fahre mit dem Boot los, um den Grund zu erkunden, bis ich eine Stelle entdecke, an der es tief genug ist, woraufhin wir mit Claudette, die am Boot auf mich wartet, Signale vereinbaren. Auf diese Weise setzen wir unseren Weg fort. Die Technik ist gut, aber sie ist mühsam und langsam. Manchmal dauert es Stunden, bis ich die richtige Stelle entdeckt habe, Stunden, in denen ich rudere, während ich das Lot in der heißen Äquatorsonne auswerfe.

Wir legten auf diese Weise über 50 Kilometer zurück, ich ruderte wie die alten Galeerensträflinge, Claudette lief im Kreis und wartete auf mein Signal, aber es war immer noch die Hälfte von Frankreich zu durchqueren...

Ich habe die Nase voll, ich möchte alles hinschmeißen, alles aufgeben. Seit Beginn dieses Abenteuers war die Entmutigung noch nie so stark zu spüren gewesen. Wenn wir noch jemanden treffen würden? Aber es scheint, als wären wir die Einzigen in diesem höllischen Labyrinth, diesem teuflischen Land, das halb Wasser, halb Sand ist und sich im tiefsten Amazonasgebiet befindet. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Nachdem ich den Anker gesetzt hatte, um das Segelboot noch einmal zu entkernen, ließ ich mich in meinem kleinen Holzboot treiben. In diesem Moment bemerke ich, dass die Strömung nicht auf die Sandbänke trifft, sondern sie fügsam umfließt... Da kommt mir eine Idee. Wir kuppelten den Motor des Bootes aus und ließen uns langsam treiben. Wie ich es erwartet hatte, begann das Segelboot, sich auf der Wasseroberfläche zu schlängeln, als würde es von einer unsichtbaren Hand gelenkt. Es folgt einfach der Strömung, die um die Untiefen herumführt. So segeln wir mehrere Tage lang und lassen uns sanft von Mutter Natur leiten.

Nach und nach nehmen die Untiefen ab, die Tiefe nimmt zu und wir erreichen die kleine Ortschaft Barcelos. Der Rest der Strecke, die wir noch zurücklegen müssen, ist nur noch eine Formalität. Die Tiefe ist jetzt überall. In wenigen Tagen erreichen wir Manaus, die Hauptstadt des Waldes! Die Fahrt auf dem Amazonas bereitet kaum besondere Probleme.

Wann immer es möglich ist, fahren wir auf den Querrios, kleinen Wasserläufen, die um riesige Landstücke herumführen. Die Kleinheit dieser Wasserwege, die oft nicht breiter als der Canal de Bourgogne oder der Canal du Nivernais sind, hebt die Schönheit dieser üppigen Vegetation hervor. Am Ende des Jahres, nachdem wir über 1500 km den Amazonas hinuntergefahren sind, gehen wir vor dem Yachtclub von Belem vor Anker. Die Umrundung des Guyanaplateaus ist geschafft!

Welche Lehren ziehen Sie aus dieser Fahrt unter solch extrem schwierigen Bedingungen und welche Ratschläge würden Sie anderen Bootsfahrern geben, die ähnliche Expeditionen auf Flüssen in abgelegenen Gebieten planen?

Es ist sehr schwer, Ratschläge zu erteilen, denn wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, wäre ich dann wirklich dorthin gegangen? Ich weiß, wie es ausgegangen ist, und ich bin jetzt sehr froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Aber wenn man dort ist, weiß man nicht, wie es enden wird, und ich garantiere Ihnen, dass man an manchen Orten fast ständig die Arschbacken zusammenkneift...

Wenn man sich wirklich auf eine solche Reise vorbereitet und dann hinfährt, weil man genau weiß, was einen erwartet, dann ist das vielleicht letztlich ein bisschen Leichtsinn. Als man sich auf den Weg machte, wusste man es nicht. Das hätte darauf hindeuten können, dass alles so einfach hätte sein können wie zum Beispiel die Fahrt den Gambia hinauf. Mein Boot war absolut nicht auf eine solche Fahrt vorbereitet. Ich hatte einen zweiblättrigen Propeller, um die Strömungen des Orinoko hinaufzufahren... Mehrmals musste ich mir von Einheimischen helfen lassen, die ihre motorisierten Einbäume an das Segelboot heranbrachten und mich schoben, um bestimmte Wasserbeschleunigungen zu überwinden.

Ich hatte keinen Rückwärtsgang ... Das Wendegetriebe war ausgefallen, als wir in Afrika waren. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das nur eine Kleinigkeit. Um anzuhalten, hält man sich gegen die Strömung oder wirft einfach den Anker. Ich hatte alle Karten der patagonischen Kanäle in meinem Kofferraum und fand mich inmitten des Amazonas wieder, wobei ich nur die Karte von Brasilien aus dem kleinen Larousse illustré hatte, da es keine Karten dieser Orte gab. Aber man lernt sehr leicht, an der Wasseroberfläche zu lesen und Fallen zu entdecken, ohne dass man eine Karte haben muss. Wenn eine Strömung vorhanden ist, erzeugt jeder Stein Turbulenzen an der Oberfläche. Diese sind je nach Tiefe des Felsens unterschiedlich. Wenn man keine Wahl hat, passt man sich an. Anders ist es nicht möglich. Man weiß zum Beispiel, dass, wenn es eine Strömung gibt und die Oberfläche glatt ist, dies auf Tiefe hindeutet. Wenn es einen Strudel gibt, bedeutet das, dass es ebenfalls Tiefe gibt. Es ist auch bekannt, dass man sich innerhalb von Mäandern nicht dem Ufer nähern sollte... Innerhalb kürzester Zeit könnte man allein durch die Beobachtung des Meeresbodens fast eine Karte erstellen.

In den Sandbänken hingegen war es komplizierter. In den Stromschnellen geht es entweder gut oder schlecht, aber das weiß man sofort. Auf den Sandbänken fühlt man sich wie in etwas hineingezogen, das manchmal wirklich riesig erscheint. Und vor allem trifft man absolut niemanden...

Wir mussten uns selbst helfen. Eigentlich war die Lösung einfach, aber man musste erst einmal darauf kommen.

Was hat Sie dazu bewogen, nach Ihren Segeltörns ein Kulturzentrum zu gründen, und können Sie uns mehr über dieses besondere Projekt erzählen?

Ich hatte mich wirklich nicht auf den Weg gemacht, um ein Buch zu schreiben, aber auf dem Rückweg stellte sich die Frage: Wenn ich in meinem Leben ein Buch schreiben sollte, dann jetzt oder nie. Also schrieb ich nicht nur eines, sondern drei Bücher über die fünfeinhalb Jahre, die meine Reise dauerte. Ich hatte meine Arbeit als Gendarm wieder aufgenommen, aber meine Vorgesetzten waren sehr entgegenkommend und sorgten systematisch dafür, dass ich Urlaub bekam, wenn ich zum Unterschreiben gehen musste.

Aber ich war nach dieser ersten Reise immer noch hungrig, denn obwohl sie außergewöhnlich gewesen war, hatte ich meinen alten Kindheitstraum, die Welt mit einem Segelboot zu umrunden, immer noch nicht verwirklicht... A ich verkaufte nur noch Bücher, aber irgendwann war das finanzielle Problem gelöst. Also kaufte ich mir ein neues Boot, schrieb meine Kündigung und begab mich erneut auf die Reise, diesmal mit meinen beiden Kindern. Die Reise dauerte sieben Jahre, bis Victor, der ältere der beiden, wegen der höheren Bildung nach Frankreich zurückkehren musste. Ich konnte ihn nicht allein lassen und kehrte ebenfalls zurück.

Es ist nun schon einige Jahre her, dass ich auf der Erde war, und der Wunsch, wieder aufzubrechen, ist immer noch vorhanden. Nur habe ich ein anderes, ganz besonderes Projekt in Angriff genommen: eine Art Kulturzentrum auf einem Anwesen nicht weit von Paimpol in Quemper-Guezennec zu errichten, dem Geburtsort des Seefahrers Paul-Antoine Fleurio de Langle, der als Kommandant der Astrolabe an der Expedition von La Pérouse teilnahm. Der Ort wird das Zentrum ''Milin Kemper'' nennen, was auf Bretonisch Mühle des Zusammenflusses bedeutet und sich auf die wunderschöne Mühle bezieht, die sich dort befindet. Ich bin noch nicht dort, aber das wird sich bald ändern.

Wenn Sie mit dem Boot unterwegs sind und auf Ihren Segeltörns hier vorbeikommen, gibt es in Pontrieux einen kleinen Yachthafen, der genau 2500 Meter zu Fuß von dem Ort entfernt liegt. Zögern Sie also nicht, dort mit Ihrem Boot anzulegen und uns zu besuchen, wenn das Zentrum aktiv wird (höchstwahrscheinlich nach dem Sommer, denn es wird viel Arbeit geben, sobald wir die Schlüssel haben). Es wird auch ein veganes Restaurant geben. Sie werden dort unter anderem eine Mini-Ausstellung über diese Orinoko-Amazon-Reise sehen können, sowie natürlich auch den Rest meiner Bücher, ich habe gerade mein neuntes Buch herausgebracht.

Um nach Pontrieux zu gelangen, müssen Sie den Trieux flussaufwärts fahren. Achten Sie auf die letzten drei Mäander, wenn Sie versuchen, bei halber Flut aufzusteigen. Nach der Mündung des Leff kann es passieren, dass man im Schlick stecken bleibt. Sollte Ihnen das passieren, müssen Sie nur warten, bis das Wasser wieder steigt...

/

/