Alles beginnt 1704 mit einem Blutrausch an Deck eines müden Korsaren-Segelschiffs irgendwo im Juan-Fernández-Archipel vor der chilenischen Küste. Alexander Selkirk, ein kampferprobter Seefahrer, wählt das Exil statt einer gefährlichen Rückkehr über Kap Hoorn an Bord eines von Kämpfen und den Tropen gebeutelten Schiffes. Dieser schottische Seemann ahnt noch nicht, dass er mehr als vier Jahre allein verbringen wird, ohne ein anderes Boot als seine Fantasie, ohne einen anderen Kompass als seinen Willen... und dass dieser erzwungene Aufenthalt ihn zu einer der symbolträchtigsten Figuren des Überlebens auf See machen wird. Dies ist seine Geschichte.

Ein vom Meer geformtes Temperament

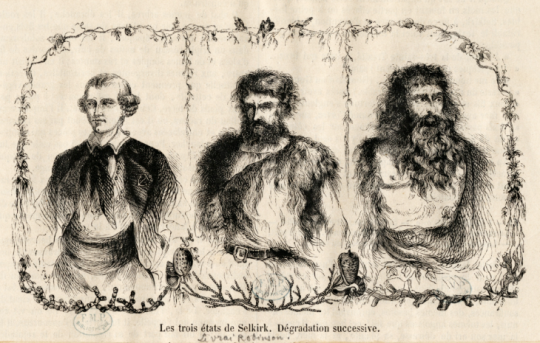

Selkirk, der Sohn eines Schuhmachers, der in einem Fischerdorf an der Nordsee aufwuchs, war alles andere als ein Musterbeispiel für Disziplin. Schon in seiner Jugend hielt er sich eher auf den Docks als auf den Kirchenbänken auf. Sein Name wird wegen "unanständigen" Verhaltens im Gottesdienst in den Registern vermerkt, doch bevor er vor Gericht erscheint, macht sich der junge Mann auf den Weg. Das Meer wird zu seinem Ausdrucksort.

Ab 1695 segelte er ununterbrochen und ging 1703 unter der Flagge von Kapitän Stradling an Bord der Cinq Ports, eines Freibeuterseglers, der an einem Pazifikfeldzug gegen das spanische Reich teilnahm. Auf diesem für den Krieg getakelten Schiff fungierte Selkirk als "Navigator", der eine zentrale Rolle zwischen den Offizieren und den Matrosen spielte. Er kennt jede Planke und jede Bank an Bord, inspiziert die Arbeit an Bord und beurteilt den Zustand der Segel und des Kiels. Sein Berufsbewusstsein widersetzt sich jedoch den Entscheidungen des Kommandos.

Freiwilliges Exil

Im Oktober 1704, als die Fünf Häfen etwa 400 Meilen vor der chilenischen Küste auf den Juan-Fernández-Inseln ankerte, um Süßwasser und Holz für die Weiterreise ins Königreich England zu sammeln, schlug Selkirk Alarm: Das Segelschiff war in einem zu schlechten Zustand, um weiter in den Südatlantik zu segeln. Sein Kapitän verweigert jegliche Reparatur.

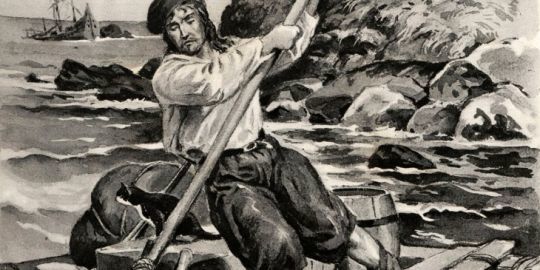

Selkirk ist davon überzeugt, dass das Schiff auf dem Weg in den Untergang ist, und lässt sich lieber an Land bringen, als einen Schiffbruch zu riskieren. Er verlangte, auf der Insel Más a Tierra an Land zu gehen, einem vulkanischen Land, das von der Brandung geschlagen und weit von jeder befahrenen Straße entfernt war. Er geht davon aus, dass er bald von einem anderen Schiff abgeholt wird. Der Kapitän erfüllt seine Bitte und lässt ihn allein auf der Insel zurück, da er froh ist, einen Offizier loszuwerden, der seit der Abreise aus England in alle Meutereiversuche verwickelt war. Keiner seiner Kameraden folgte ihm.

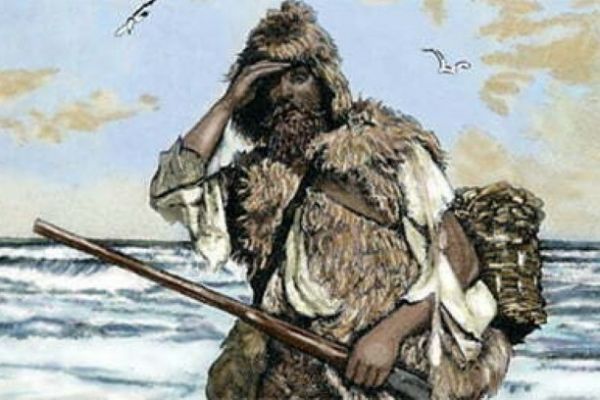

Allein am Strand mit seinen Seemannsutensilien (einer Muskete, Schießpulver, Werkzeug, Wäsche und einer Bibel) sah Selkirk das Schiff am Horizont verschwinden. Der Instinkt des Seemanns hatte sich als richtig erwiesen, denn einige Wochen später erlitt die Fünf Häfen in der Nähe der Insel Malpelo Schiffbruch und nahm die Hälfte der Besatzung mit sich.

Leben nach den Elementen

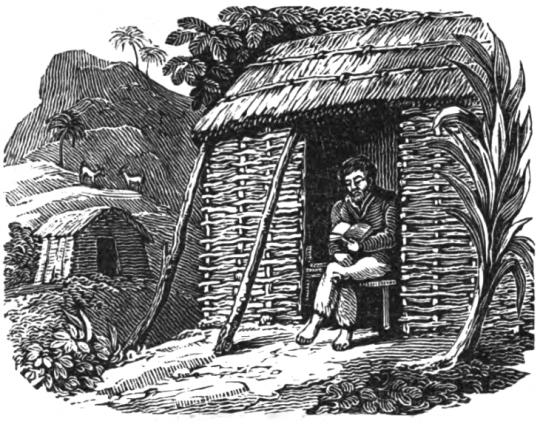

Ohne Kompass, Chronometer und Boot musste Selkirk sich nun an das Land anpassen. Die zerklüftete Küste mit ihren vielen Buchten und Klippen bietet keinen natürlichen Schutz. Seelöwen brüllen während der Paarungszeit und Ratten wimmeln bei Einbruch der Nacht. Zunächst lagert er am Ufer und hält Ausschau nach Booten, die ihn retten könnten. Dann wird er von den Seelöwen vertrieben und zieht sich in das bewaldete Innere der Insel zurück. Dort organisiert er sich als Überlebender.

Er errichtet zwei Hütten aus dem Holz des Pfefferbaums, zähmt Katzen, um die Ratten zu vertreiben, und züchtet Ziegen für Milch, Leder und Fleisch. Er jagt mit Pfeil und Bogen oder mit der Hand und perfektioniert seine Fischfangtechniken, indem er die Küstenströmungen ausnutzt. Da ihm das Schießpulver fehlt, wird er zum Fährtenleser und verfolgt seine Beute mit Diskretion. Er überlebt auch dank des spontanen Anbaus von Rüben, Kohl und Pfefferbeeren, die aus früheren Aufenthalten von Freibeutern stammen. Das einzige Buch, das er besitzt, eine Bibel, wird zu seiner moralischen und sprachlichen Stütze: Er liest sie laut vor, um sein Englisch zu bewahren, das durch das Schweigen ausgehöhlt wurde.

Einsame Wache und feindliche Schiffe

Zweimal tauchen Segel am Horizont auf. Zweimal versucht Selkirk, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zweimal sind es spanische Schiffe. Er weiß, dass englische Korsaren, die von den Spaniern gefangen genommen werden, am Ende gehängt werden.

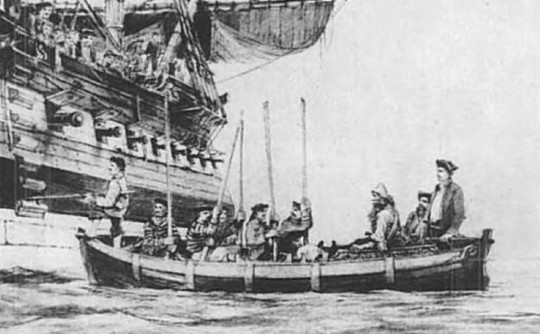

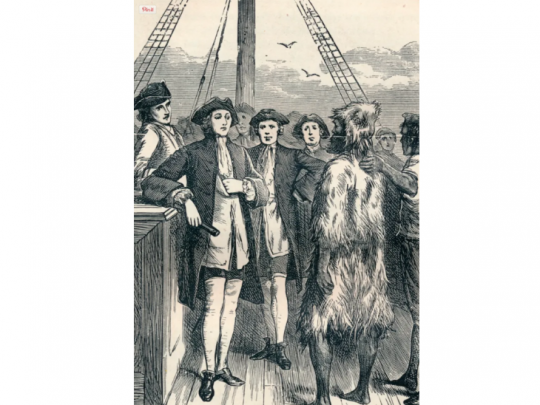

Er versteckt sich in den Bergen, um den offenen Stränden zu entgehen. Die Insel wird zu seinem Ausguck. vier Jahre und vier Monate vergehen, unterbrochen von den Mondzyklen und den Windböen des Pazifiks. Sein Körper wird härter, sein Denken schärfer. Im Februar 1709 verändert das Geräusch eines Beibootes, das sich von einer Schaluppe löst, den Lauf seines Lebens. Ein englisches Schiff, die Duke, unter dem Kommando von Woodes Rogers, hatte in der Nähe geankert. An Bord traf er ein bekanntes Gesicht wieder: den Freibeuter William Dampier, einen ehemaligen Mitstreiter aus dem Geschwader.

Endlich gerettet, machte sich Selkirk sofort nützlich, indem er Rogers' an Skorbut erkrankte Männer pflegte und jeden Tag zwei bis drei Ziegen jagte, um die Mannschaft zu versorgen.

Eine Rückkehr zur Welt, aber nicht zur Erde

Selkirk kehrt nicht sofort nach Schottland zurück. Er schloss sich den Raubzügen gegen die spanischen Kolonien an und bewies eine Geschicklichkeit im Manövrieren, die Bewunderung hervorrief. Rogers erkennt sein Talent und überträgt ihm das Kommando über ein Hilfsschiff. Der einsame Seemann wird zum Vertrauensmann, Strategen und Versorger. Als er 1711 erneut das Londoner Pflaster betritt, ist er ein vergessener Held. Doch der Journalist Richard Steele kreuzte seinen Weg und veröffentlichte sein Zeugnis. Das Echo erreichte die Ohren eines gewissen Daniel Defoe. Einige Jahre später wurde Robinson Crusoe zur literarischen Legende.

Selkirk gelingt es jedoch nicht, vor Anker zu gehen. Trotz einer kurzen Rückkehr nach Lower Largo in Schottland blieb er für das sesshafte Leben ungeeignet. Er sticht erneut auf einem Sklavenschiff in See. Er stirbt 1721 vor der Küste Ghanas an Gelbfieber. 1966 wurde die chilenische Insel Más a Tierra in Robinson-Crusoe-Insel umbenannt, um Selkirk und den Roman über sein Abenteuer zu ehren. Im selben Jahr wurde die Nachbarinsel Más Afuera in Alejandro Selkirk Island umbenannt, obwohl sie nie von dem Schiffbrüchigen besucht worden war.

Die Realität hinter dem Mythos

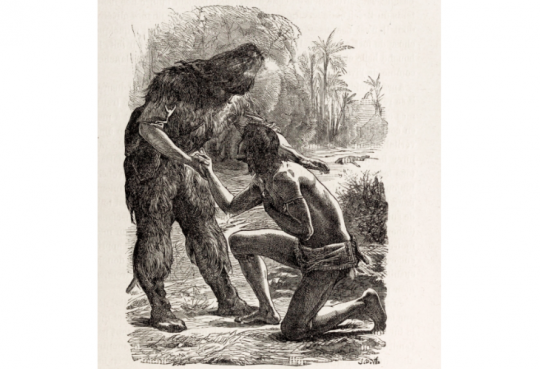

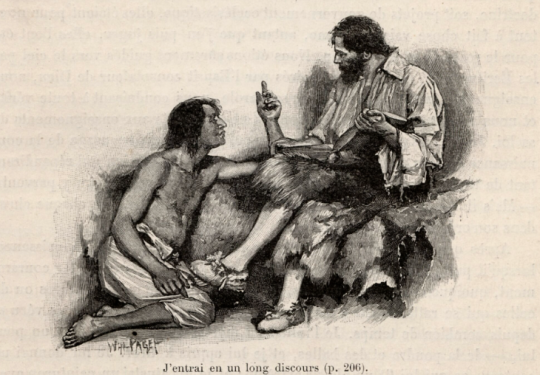

Die Geschichte von Selkirk wurde in Defoes Buch weitgehend romantisiert. Zwar sind der Schiffbruch und die Aussetzung auf der Insel wahr, doch Defoe wandelt diese Realität in eine epische und symbolische Abenteuergeschichte um. In dem Roman erleidet Robinson Crusoe, ein englischer Geschäftsmann und unerschrockener Reisender, auf einer Reise nach Neuguinea Schiffbruch auf einer einsamen Karibikinsel. Dort lebt er 28 Jahre lang und ''begnügt'' sich nicht wie sein Gegenstück Selkirk mit dem Überleben: Er wird zu einem komplexeren Charakter, indem er sich einen strukturierten Alltag und eine zentrale Rolle auf der Insel, die er besetzt, erfindet. Auch die Figur des Freitag, Robinson Crusoes fiktiver Gefährte, ist eine Erfindung Defoes, die keine Grundlage in Selkirks tatsächlicher Geschichte hat.

In Wirklichkeit geht seine Figur auf ein Ereignis zurück, das sich lange vor Selkirks Ankunft auf der Insel Más a Tierra ereignet hatte. Im Jahr 1681 setzte der Seeräuber Kapitän Watling dort einen Moskito-Indianer namens William aus, der während einer Fleischjagd auf der Insel zurückgelassen worden war. drei Jahre später, 1684, kehrte Kapitän John Cooke zusammen mit dem Besatzungsmitglied William Dampier in die Nähe der Insel zurück und entdeckte, dass William noch am Leben war. Obwohl Selkirk diesen Mann nie getroffen hatte, ließ sich Defoe von Williams Geschichte zu der Figur Freitag inspirieren, die er sich zunächst als kannibalischen Eingeborenen vorstellte, der erzogen und zu Robinson Crusoes treuem Begleiter gemacht wurde.

Freitag symbolisiert Exotik und die Machtverhältnisse zwischen Kolonisator und Kolonisiertem - Themen, die zur Zeit der Entstehung des Romans, während der Zeit der großen Entdeckungsreisen, von Bedeutung waren. Diese Figur ist also ein literarisches und ideologisches Konstrukt, weit entfernt von Selkirks Realität, der während seiner Isolation nie einen menschlichen Begleiter hatte. Wie dem auch sei, durch diese moralische Erzählung entdeckt Robinson Crusoe, ebenso wie Selkirk, der seine Figur inspirierte, eine Ordnung der Vorsehung: Die wohlwollende Natur stellt dem Menschen alles zur Verfügung, was er braucht, vorausgesetzt, er lernt zu beobachten, zu verstehen und seine Hände zu gebrauchen.

/

/