Der katabatische Wind ist ein meteorologisches Phänomen, das oft nicht richtig verstanden wird, aber für Segler eine große Gefahr darstellen kann. Dieser Fallwind, der normalerweise entsteht, wenn eine abgekühlte Luftmasse dichter als ihre Umgebung wird, stürzt dann in die Tiefe und beschleunigt seine Bewegung auf hohe Geschwindigkeiten. Obwohl dieses Phänomen am häufigsten in Berg- oder Polarregionen auftritt, kann es bei entsprechenden Bedingungen an jedem beliebigen Relief auftreten. Im Folgenden finden Sie einige Erklärungen, um dieses Phänomen besser zu verstehen und es bei Ihren Segeltörns zu antizipieren.

Der Mechanismus der katabatischen Winde

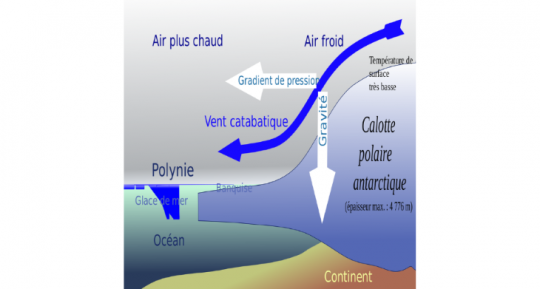

Katabatische Winde entstehen, wenn eine Luftmasse, die durch Strahlung oder den Kontakt mit einer kalten Oberfläche (wie einem Gletscher oder einem Berg) abgekühlt wird, dichter als die umgebende Luft wird. Diese Abkühlung führt zu einem thermischen Ungleichgewicht, wodurch ein Fallwind entsteht. Dieses Phänomen ist oft mit einer Temperaturinversion verbunden, bei der die kältere Luft in Bodennähe gefangen bleibt, während sich die wärmere Luft in höheren Lagen befindet. Der katabatische Wind stürzt dann unter dem Einfluss der Schwerkraft den Hang hinunter und die Windgeschwindigkeit kann extreme Werte erreichen und unter bestimmten Bedingungen, wie in der Antarktis oder der Arktis, über 200 km/h betragen.

Polynjas, die eisfreien Gebiete in der Arktis und Antarktis, entstehen vor allem durch katabatische Winde, die vom Festland zum Meer wehen und das Eis von der Küste wegblasen.

Diese offenen Stellen im Packeis bieten nicht nur einen Schlüssellebensraum für Meerestiere, sondern zogen auch schon im 19. Jahrhundert Forscher an, die sie als Zugangswege für Polarexpeditionen nutzten. Tatsächlich nutzten Forscher wie der Norweger Fridtjof Nansen, der 1893 mit der Fram die erste arktische Drift vollzog, die Polynjas, um dem dicken Eis zu entkommen und ihre Missionen fortzusetzen. Dieses Phänomen ermöglicht also eine Chance für die Navigation in diesen abgelegenen Regionen, auch wenn diese Gebiete gefährlich und schwer zugänglich bleiben.

Auch heute noch werden dieselben Wege von modernen Seefahrern genutzt, die sich dank des technologischen Fortschritts und des Wissens über die Polarphänomene weiterhin in diese entlegenen Gebiete wagen.

Günstige Bedingungen für die Entstehung katabatischer Winde

Zwei Arten von Kühlung können einen katabatischen Wind erzeugen:

-

Strahlungskühlung: Dies geschieht in der Nacht, wenn die Erdoberfläche oder Berge durch Strahlung Wärme verlieren und die Luft direkt darüber abkühlen.

-

Kontaktkühlung: Dieser Prozess findet statt, wenn Luft über eine eisige oder sehr kalte Oberfläche streicht und deren Temperatur annimmt.

Damit ein katabatischer Wind ausgelöst wird, muss es eine thermische Inversion geben, einen niedrigen Luftdruck stromabwärts und ein ausreichendes Gefälle, damit die Luft schnell absinken kann.

Die Auswirkungen des katabatischen Windes auf die Navigation

Die Folgen für Sportbootfahrer können dramatisch sein. Wenn ein katabatischer Wind über ein Gewässer weht, kann er das Segeln extrem erschweren und gefährlich machen. Hier sind einige Schlüsseleffekte:

-

Plötzliche Beschleunigung des Windes: Ein katabatischer Wind kann innerhalb weniger Augenblicke von einer Windstille zu heftigen Böen wechseln.

-

Unberechenbare Wellen: Windböen, manchmal in Verbindung mit lokalen Subsidenzbedingungen, können sehr unregelmäßige Wellen erzeugen, die die Krängung von Segelbooten stören.

-

Nebel und eingeschränkte Sicht: Aufgrund der Abkühlung der Luft kann sich durch Kondensation dichter Nebel bilden, der die Sicht einschränkt und die Navigation noch riskanter macht.

Sportbootfahrer sollten daher besonders vorsichtig sein, wenn sie um bergige Gebiete herum segeln.

Beispiele für katabatische Winde

-

Der Piteraq

Einer der bekanntesten katabatischen Winde ist der Piteraq, der regelmäßig an der Ostküste Grönlands tobt. Dieser extrem heftige Wind weht normalerweise mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 80 m/s, was etwa 180 bis 288 km/h entspricht. Der Piteraq wird hauptsächlich zwischen Herbst und Winter beobachtet, wenn die grönländische Eiskappe die Luft darüber abkühlt und einen starken Fallwind entstehen lässt. Dieses Phänomen wird besonders von den Bewohnern der Stadt Tasiilaq gefürchtet, die in einem engen Tal liegt. Der Piteraq ist in der Lage, große Sachschäden anzurichten und die umliegende Natur zu verwüsten. Im Februar 1970 traf ein besonders extremer Piteraq mit geschätzten Windböen von 325 km/h auf Tasiilaq und übertraf damit die Stärke eines Hurrikans der Kategorie 5 bei weitem. Seitdem haben die dänischen Behörden spezielle Wetterwarnungen herausgegeben, um die Bevölkerung vor diesem gefährlichen Phänomen zu warnen.

-

Der Williwaw

Der williwaw ist ein weiterer besonders heftiger katabatischer Wind, der in einigen Küstenregionen der Erde weht, vor allem in Patagonien. Der Begriff "williwaw" hat seinen Ursprung in den Sprachen der Ureinwohner Amerikas und wurde zunächst verwendet, um die heftigen Böen in der Magellanstraße zu beschreiben, die besonders im Winter gefürchtet waren. Seine Bekanntheit hat sich auf andere Regionen der Welt ausgeweitet, in denen ähnliche Winde auftreten, wie in den Fjorden von Alaska und in den Bergen, die den Prince William Sound säumen.

Ähnlich wie die Piteraqs in Grönland tauchen die Williwaws plötzlich auf, was ihre Vorhersage selbst für erfahrene Meteorologen schwierig macht. Diese Unberechenbarkeit macht sie bei Seglern, die in diesen Regionen unterwegs sind, besonders gefürchtet.

1960 wurde der Name ''Williwaw'' für ein für die damalige Zeit innovatives Tragflügelboot vergeben: ein von David Keiper entworfener 9-Meter-Trimaran, der Geschwindigkeiten von mehr als 20 Knoten erreichte.

-

Der Mistral

Obwohl nicht so extrem wie der Piteraq oder der Williams, ist der Mistral ebenfalls ein berühmter katabatischer Wind. Dieser kalte, trockene Wind entsteht, wenn die Luft in Norditalien und den Alpen abkühlt und schnell in Richtung des Rhonetals in Frankreich absinkt. Der Mistral zeichnet sich durch eine hohe Intensität aus und erreicht oft Geschwindigkeiten von 40-60 km/h. Er kann mehrere Tage lang wehen.

Dieser Wind ist ein besorgniserregendes Phänomen für Segler im Mittelmeer, da er zu sehr unruhigen Seebedingungen führen kann.

-

Der Bora

Die Bora ist ein weiteres Beispiel für einen katabatischen Wind, der an den Küsten der Adria weht. Dieser Wind ist besonders stark, wenn er vom Kvarner-Gebirge herunterkommt und auf die kroatische Küste trifft. Die Bora kann Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen, in manchen Fällen sogar bis zu 150 km/h, was zu hohen Wellen auf dem Meer und Schäden in den Küstengebieten führt. Die am stärksten von diesem Wind betroffenen Gebiete sind die Städte Rijeka und Split, wo die Bora plötzlich auftreten und die Wasser- und Landaktivitäten stören kann.

Am 9. Dezember 2024 enthüllte ein beeindruckendes Bild, das von einem Satelliten, Copernicus Sentinel 2, aufgenommen wurde, ein spektakuläres Phänomen über dem Adriatischen Meer zwischen der dalmatinischen Küste Kroatiens und der Insel Pag. An diesem Tag erreichte die Bora Geschwindigkeiten von über 100 km/h und verstärkte ihren Atem, als sie die Berge an der kroatischen Küste hinabstürzte. In diesem Gebiet verstärkt das flache Wasser der Adria diese Effekte und fördert die Schaumbildung.

Tipps zur Minimierung der Risiken durch katabatische Winde

-

Wettervorhersagen beachten: Vor jedem Ausflug auf See sollten Sie unbedingt die örtlichen Wettervorhersagen konsultieren und besonders auf Warnungen vor thermischen Bedingungen und der Gefahr von starken Winden achten. Der Marinedienst von Copernicus das Institut für Ozeanforschung (IOF) liefert zum Beispiel hochpräzise Ozeandaten.

-

Meiden Sie empfindliche Gebiete während der Risikozeiten: insbesondere nachts oder bei Sonnenaufgang, wenn die Bedingungen für katabatische Winde günstig sind.

-

Das Boot auf schwierige Bedingungen vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass Ihr Boot gut ausgerüstet ist, um plötzlichen Böen standzuhalten. Dazu gehört auch die Überprüfung der Wanten und des Riggs sowie der Mittel, um bei Bedarf zu reffen.

-

In einer Gruppe segeln oder ein zuverlässiges Kommunikationsmittel haben: Bei unvorhergesehenen katabatischen Winden ist es besser, in Begleitung zu segeln und ein effizientes Kommunikationssystem zu haben, um andere Segler zu warnen oder bei Problemen Hilfe anzufordern.

/

/