Mitte des 20. Jahrhunderts (1950), als das Alleinsegeln noch selten war, führte Hannes Lindemann, ein ausgebildeter deutscher Arzt, ein neues Paradigma in die Erforschung des Überlebens auf See ein. Zu diesem Zweck unternahm er zwei Transatlantikfahrten im Alleingang: die erste im Jahr 1955 in eine traditionelle Piroge von einem Fischer in Liberia gekauft; die zweite ein Jahr später in ein zusammenklappbares Seekajak . Indem er versucht, die Lebensbedingungen eines Schiffbrüchigen nachzuahmen, möchte er beweisen, dass der Mensch selbst unter extremen Bedingungen und mit rudimentärer Ausrüstung überleben, sich anpassen und allein segeln kann.

Lindemann stellt die Bombard-Theorie auf den Prüfstand

1953 kam Hannes Lindemann nach Liberia, wo er seine Karriere als Arzt begann. Dort lernte er seinen französischen Kollegen Alain Bombard kennen, der bereits für seine Überfahrt 1952 von den Kanarischen Inseln nach Barbados an Bord der "L'Hérétique", einem 4,65 m langen Zodiac-Reifenboot mit einem Optimist-Segel, berühmt war. Der Mann sah in diesem kleinen Segel ein Symbol für Einfallsreichtum, eine wichtige Eigenschaft, um auf hoher See zu überleben. An Bord gab es weder Wasser noch Lebensmittel, weder frische noch aus der Dose. So trieb Bombard 63 Tage lang im Atlantik, nur mit einem Zelt, einem Sextanten, einer Angelschnur, einem Messer, einem Planktonnetz und ein paar Kleinigkeiten ausgestattet, um zu zeigen, dass der Ozean die Ressourcen bereitstellen kann, die ein anpassungsfähiger Schiffbrüchiger zum Überleben braucht.

Lindemann ist skeptisch und beschließt, diese Theorie selbst zu testen, indem er die Grenzen des Überlebens auf See auslotet.

Eine erste Überfahrt, bei der sich der Geist dem Ozean stellt

Nach zwei Jahren der Beobachtung und Vorbereitung wagte Hannes Lindemann 1955 den Sprung ins Ungewisse. Er ging an Bord der Liberia II, ein ausgehöhlter Baumstamm von etwa 76 Zentimetern Breite und 25 Fuß Länge. Liberia I mit einer Länge von 36 Fuß war zuvor von afrikanischen Bootsbauern beim Räuchern der Holzböcke in Brand gesteckt worden.

Lindemann bricht daraufhin von Spanien aus mit dem Ziel auf, die Westindischen Inseln zu erreichen. Die Reise dauert 65 Tage. Neben den körperlichen Herausforderungen, die ihm Wellen und Wind auferlegen, muss er auch seine Psyche mit der Situation konfrontieren. Der Verlust seines Ruders und seiner Treibanker mitten auf dem Ozean hätte einen anderen Segler zum Aufgeben veranlasst, doch Lindemann blieb hartnäckig und schaffte es, die Distanz zu überbrücken, ohne dass sein Geist versagte. Diese Überfahrt sollte sich als strenger Test für die menschlichen Fähigkeiten erweisen, der Seekrankheit, dem Nahrungsentzug und den Elementen zu widerstehen.

Eine Meinungsverschiedenheit mit Alin Bombard

Aus diesen Experimenten schloss Lindemann, ohne dies beweisen zu können, dass Alain Bombard trotz der Einsamkeit, die er bemerkenswert gut ertragen hatte, zweimal mit Süßwasser und anderen Nahrungsmitteln versorgt worden war. Seiner Meinung nach hätte Bombard nicht nur mit Salzwasser und Fisch überleben können, wie ursprünglich behauptet worden war. Bis zu seinem Tod erhielt Bombard jedoch zahlreiche Briefe von Schiffbrüchigen, die ihm ihre Dankbarkeit dafür ausdrückten, dass er dank der von ihm geteilten Prinzipien überlebt hatte. Auf jeden Fall hat die Gegenüberstellung der beiden abenteuerlichen Seefahrer, auch wenn sie von Meinungsverschiedenheiten geprägt war, das Verständnis der Prüfungen bereichert, denen sich ein Schiffbrüchiger stellen muss, wenn er auf der Suche nach dem Überleben Geist und Pragmatismus miteinander verbindet.

Hannes Lindemann gab sich mit dieser ersten Erfahrung nicht zufrieden, sondern beschloss, weiter darüber nachzudenken und sein Verständnis der menschlichen Grenzen in Extremsituationen noch weiter zu vertiefen.

Das Konzept der "Psycho-Hygiene"

Der abenteuerlustige Segler entwickelte daraufhin eine Methode, die er "Psychohygiene" nannte und die darin bestand, seinen Geist auf Extremsituationen vorzubereiten. Sechs Monate lang vor seiner Abreise wiederholt er jeden Tag vor sich selbst Autosuggestionen wie "Ich schaffe es", "Weiter nach Westen" und "Gib niemals auf". Diese Sätze werden wie Mantras, Anker in seinem Unterbewusstsein, die ihm helfen, die Momente des Zweifels auf See zu überwinden.

Kajakfahren als Werkzeug für mentalen Widerstand

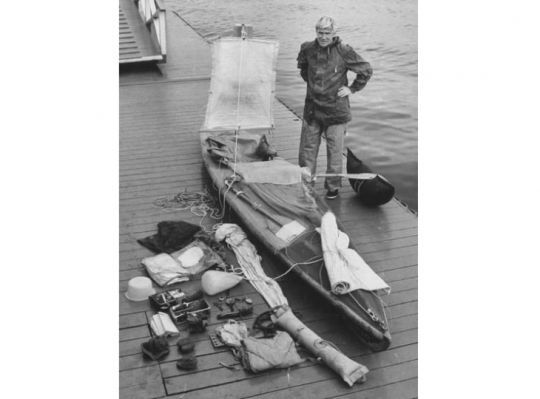

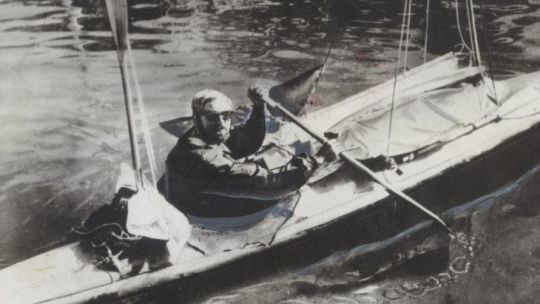

1956 entschied sich Lindemann diesmal für ein 17 Fuß langes Klepper Aerius Faltkajak, das so modifiziert war, dass es zwei Masten und einen Ausleger transportieren konnte. Faltkajaks waren zu dieser Zeit in Deutschland ein großer Erfolg. Ihre Geschichte begann 1905, als der Architekt Alfred Heurich seinen etwa 15 Fuß langen "Luftikus" an den Ufern der Isar in der Nähe von München vom Stapel ließ. Das Boot war von den Kajaks der Inuit inspiriert und bestand aus Spanten, die von Bambusrohren zusammengehalten und mit Segeltuch überzogen wurden. In nur fünf Stunden erreicht Heurich das 50 Kilometer entfernte München. 1907 verkaufte er die Herstellungslizenz an den Kaufmann Johann Klepper, der die Klepper-Werft in Rosenheim gründete, die das von Lindemann verwendete Modell "Aerius II" herstellte.

Lindemann entschied sich nicht zufällig für das Kajak, das klein und verletzlicher war: Er wollte die Erfahrung eines einsamen Schiffbrüchigen machen, seine Leiden und seine Momente der Hoffnung erleben. Am 20. Oktober 1956 brach der Abenteurer von den Kanarischen Inseln aus zu einem transatlantischen Alleingang auf: ein heimlicher Start, damit sich niemand Sorgen macht, wie er später in einem Interview mit dem WDR im Jahr 2012 anvertraute.

Die Reise beginnt nicht gerade verheißungsvoll: Ein Lotsenboot beschädigt sein Kajak und bricht einen Schwimmer. Trotz allem beweist Lindemann Resilienz und beschließt, nicht in den Hafen zurückzukehren. Er nimmt Kurs auf den Westen. Auf der Fahrt benutzt er das Paddel kaum und setzt es nur ein, wenn die Ruder brechen. Bei seiner Abreise hatte er 70 kg Proviant geladen, vor allem Konserven und Bier zur Kalorienzufuhr, musste aber einen Teil davon wegen des zu hohen Gewichts des Kajaks zurücklassen. Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, fischte er Fische und sammelte Regenwasser.

In den folgenden 72 Tagen litt er unter extrem schwierigen Wetterbedingungen mit Kenterungen bei Windstärke 8 mit Böen der Stärke 9, die ihn mehrmals bewusstlos werden ließen, und Nächten, in denen er in völliger Dunkelheit an seinem umgekippten Kajak hing. In endlosen Stunden übt er sich in Schlafentzug und Meditation: Seine Entschlossenheit treibt ihn an, immer wieder genährt durch die Wiederholung seiner inneren Mantras. Nach seiner Rückkehr berichtet er, dass er etwas erlebt hat, was man als verändertes Bewusstsein oder tantrische Zustände bezeichnen könnte.

Am 30. Dezember 1956 erreicht Hannes Lindemann schließlich St. Martin in der Karibik. Er ist erschöpft und hat während der Reise 25 kg verloren, aber sein Geist ist intakt geblieben. Diese zweite Überfahrt war von da an ein Modell für Resilienz, aber auch ein Mittel, um zu zeigen, dass der Mensch in der Lage ist, extreme Bedingungen zu überwinden, indem er aus seiner eigenen mentalen Kraft schöpft.

vier Jahre später, 1960, überquerte er mit Liberia IV, einer 30 Fuß langen Konstruktion von Colin Archer, erneut den Atlantik.

Ein Leben, das dem Überleben und dem Optimismus gewidmet ist

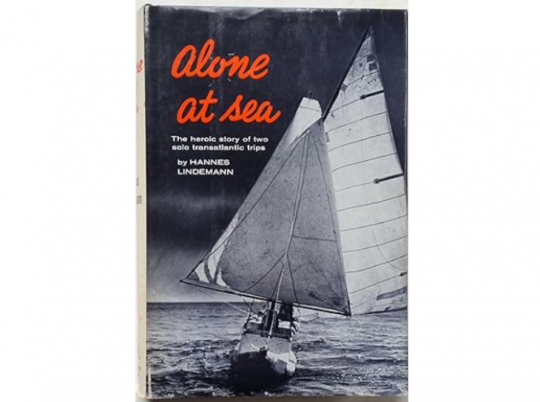

Lindemann schrieb über seine Erfahrungen in seinem Buch Alone at Sea das 1958 veröffentlicht wurde und zu einem Klassiker der Literatur über Alleinreisende und Überlebenskünstler wurde.

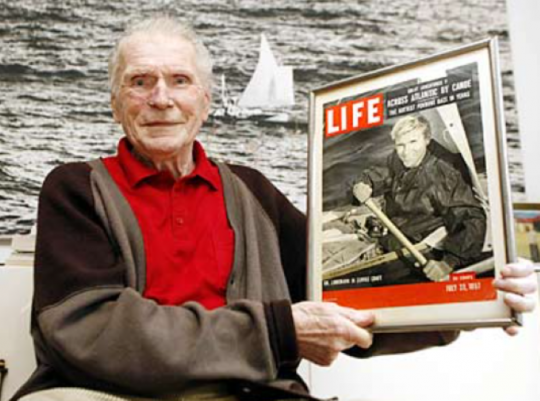

1975 veröffentlichte er ein weiteres wichtiges Werk über positives Denken mit dem Titel Autogenes Training in dem er die Techniken erläuterte, die er für seine mentale Vorbereitung verwendet hatte. Seine Forschungen und seine Arbeit beeinflussten maßgeblich diejenigen, die sich ihrerseits auf Seeabenteuer einließen, wie Michael Collins, der Herausgeber des ehemaligen Magazins Sea Kayaker , der Lindemann 1993 bei einem Symposium über Seekajakfahren in Port Townsend kennenlernte.

Dr. Hannes Lindemann, der 2015 im Alter von 92 Jahren verstarb, hat somit seinen Teil dazu beigetragen und jedem gezeigt, dass es unter extremen Bedingungen nicht nur auf das Boot, sondern auch auf die Geisteshaltung ankommt.

/

/