Motorenlärm ist nicht nur ein Ärgernis in der Luft. Auch unter der Wasseroberfläche tragen die von Sportbooten erzeugten Geräusche zur anthropogenen Geräuschkulisse der Ozeane bei. Um die Auswirkungen dieser Emissionen besser zu verstehen, hat Temo in Zusammenarbeit mit der ENSTA Bretagne eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, in der die Geräuschpegel mehrerer Elektro- und Verbrennungsmotoren unter realen Bedingungen untersucht wurden.

Messung von Unterwasserlärm: eine wissenschaftliche Herausforderung

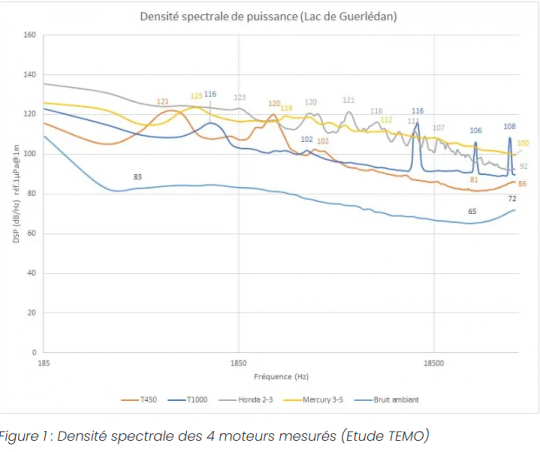

Die Tests wurden im Juni 2024 auf dem Lac de Guerlédan zwischen dem Temo 450, dem Temo 1000 und zwei Außenbordmotoren mit 3 und 5 PS durchgeführt. Die Ingenieure und Forscher zeichneten die Geräuschemissionen mehrerer laufender Motoren auf und analysierten die Signale dann über ein breites Frequenzband von 180 Hertz bis 45 Kilohertz. Die Messungen, die einen Vergleich der Schalldruckpegel bei identischen Geschwindigkeiten ermöglichten, werden in dB SPL ausgedrückt re1?Pa@1m

Hier die technischen Details :

- dB re 1 µPa bedeutet "Dezibel im Vergleich zu einem Referenzdruck von 1 Mikropascal", der Schwelle, ab der das menschliche Ohr Schall unter Wasser wahrnehmen kann.

- Das @ 1 m gibt an, dass die Messung in einem Abstand von einem Meter von der Schallquelle (in diesem Fall dem Motor) referenziert wird.

- Dies ist die internationale Konvention zum Ausdruck von Schallpegeln in der Unterwasserakustik (Normen ISO 18405 und ANSI/ASA S12.64).

- Im Gegensatz zur Luftakustik (wo der Referenzwert bei 20 µPa liegt) erzwingt die aquatische Umgebung diese niedrigere Basis, da Wasser den Schalldruck etwa 60-mal effizienter überträgt als Luft.

Anders formuliert:

Der unter Wasser gemessene Schallpegel eines Motors wird in dB re 1 µPa @ 1 m angegeben, was dem Schalldruckpegel entspricht, der in einem Meter Entfernung von der Quelle gemessen wurde, bezogen auf eine Referenz von 1 Mikropascal.

Das Team bevorzugte die Spektraldichte, um die dominanten Frequenzen zu charakterisieren und die Bereiche mit der größten Schallenergie zu identifizieren. Dieses Protokoll bietet einen robusten Bezugsrahmen, um den Lärm von Sportbootmotoren zu quantifizieren und zu vergleichen.

Verbrennungsmotoren, die in den niedrigen Frequenzen lauter sind

Die Ergebnisse bestätigen einen klaren Trend: Verbrennungsmotoren geben insgesamt einen lauteren und über das gesamte Spektrum gleichmäßigeren Geräuschpegel ab. Im Durchschnitt beträgt der Unterschied 10 Dezibel SPL, d. h. der Klang ist etwa fünfmal so laut wie der eines Elektromotors.

Dieser Unterschied ist bei den niedrigen Frequenzen, die sich unter Wasser weiter ausbreiten, besonders ausgeprägt. Diese Frequenzen werden auch von vielen Arten genutzt, um zu kommunizieren oder sich zu orientieren. Daher besteht ein erhöhtes Risiko der akustischen Maskierung, der Hauptauswirkung von Sportbooten auf die Tierwelt.

Elektromotoren: unauffälliger, aber nicht völlig neutral

Elektromotoren zeichnen sich durch punktuelle Emissionen in bestimmten Frequenzbereichen aus. Spitzenwerte unter 2 kHz werden dem Propeller zugeschrieben, während hochfrequente Spektrallinien von der Leistungselektronik (Pulsweitenmodulation, PWM) stammen.

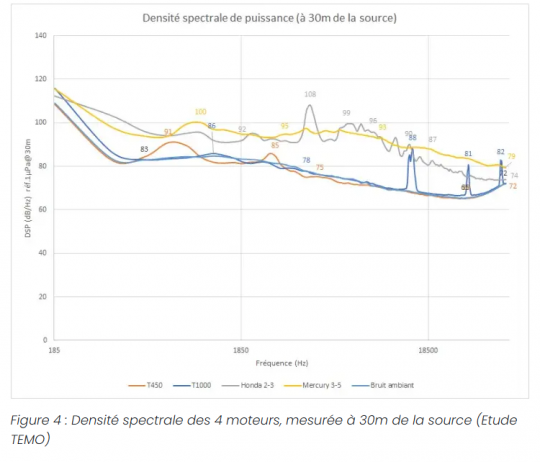

Diese spezifischen Emissionen verdienen zwar eine genaue Untersuchung, doch ihre Ausbreitung bleibt begrenzt: In 30 Metern Entfernung verschmilzt das Signal der Elektromotoren fast mit dem Umgebungslärm, im Gegensatz zu den Verbrennungsmotoren, die in dieser Entfernung noch hörbar sind.

Eine hauptsächlich verhaltensbezogene Auswirkung auf die Tierwelt

Die gemessenen Intensitäten sind zwar hörbar, scheinen aber keine physiologischen Schäden bei den Tieren zu verursachen. Die Auswirkungen sind vor allem verhaltensbezogen, indem Signale, die für die Fortpflanzung, die Nahrungsaufnahme oder den Zusammenhalt von Gruppen genutzt werden, verändert werden. Ethologische Studien zeigen, dass eine längere Maskierung den Fortpflanzungserfolg oder das Überleben junger Individuen beeinträchtigen kann.

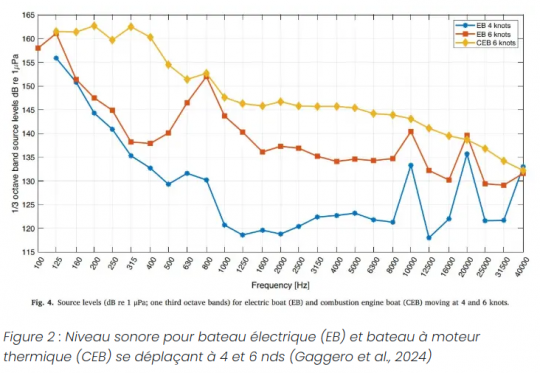

Ergebnisse stimmen mit europäischen Arbeiten überein

Zwei im Jahr 2024 veröffentlichte Studien von Aradi et al. und Gaggero et al. bestätigen diese Trends. Die beobachteten Unterschiede zwischen Elektro- und Verbrennungsmotoren variieren zwischen 5 und 15 dB SPL, abhängig von der Leistung und der Betriebsart. Die italienische Studie von Gaggero veranschaulicht auch den Unterschied im Umfang der akustischen Auswirkungen, die bei Elektrobooten geringer sind, insbesondere auf Fische und Delfine.

Eine Technologie, die auf die Nutzung an der Küste zugeschnitten ist

Abgesehen von den Zahlen unterstreicht die Studie, dass sich Elektromotoren besonders für die typischen Verwendungszwecke der Schifffahrt eignen: Hafenmanöver, Küstenfahrten, Ankerplätze. Bei niedrigen Geschwindigkeiten erzeugen sie kaum Vibrationen und verzögern das Auftreten von Propellerkavitation, dem Hauptfaktor für mechanischen Lärm. Da sie im Stillstand leise sind, sind sie für sensible oder von Wildtieren frequentierte Gebiete noch interessanter.

Auf dem Weg zur Berücksichtigung von Lärm bei der Gestaltung

Für TEMO ist diese Forschung Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Das Unternehmen möchte nun den Unterwasserlärm neben den Emissionen und der Energieeffizienz in die Umweltkriterien für die Konstruktion einbeziehen. Die ermittelten Ansatzpunkte betreffen die Optimierung der Leistungselektronik und der Propellergeometrie.

/

/